Am Ende geht es um die Verbindung von Allem

Ein Gespräch mit Verena Regensburger, Marie Häusner, Melina Poppe und Azhar Syed über (Klang-)Räume der Erinnerung und der Trauer und über ein Fest des Lebens.

Verena, du hast dich schon in verschiedenen Inszenierungen mit der Mechanik von Erinnerung beschäftigt. Was interessiert dich daran für die Bühne?

Erinnern heißt zugleich vergessen. Somit schwingt in der Mechanik des Erinnerns immer auch ein Konstruieren mit und zugleich eine Offenheit zur Interpretation. Meine Arbeiten kreisen im Weitesten immer um den Moment der Wahrnehmung und in diesem Fall um die Selbstwahrnehmung – wie wir uns kreieren und welches Bild wir von uns und der Welt um uns herum erschaffen. Diese Bilder möchte ich dekonstruieren – auslegen, betrachten und das Experiment unternehmen, was passiert, wenn man sie neu sortiert und in einen größeren Zusammenhang stellt.

Meine Erfahrungen mit dem Tod haben mein emotionales und rationales Barometer neu ausgelotet, so dass sich Erinnerungen anders in meinen Alltag verflechten und mein Bewusstsein für eine “Prägung“ schärfen: Warum bin ich heute so, wie ich bin? Was formt meinen Charakter? Und warum kommen genau diese Erinnerungen immer wieder an die Oberfläche? Was bleibt? Und von was möchte ich, dass es bleibt?

TREIBGUT DES ERINNERNS ist ein Rechercheprojekt, das du gemeinsam mit dem Ensemble entwickeln wirst. Du bist bei dieser Arbeit aber auch Autorin. Wie verändert das für dich die Herangehensweise?

Grundlage meiner Theaterarbeit ist die gemeinsame Auseinandersetzung im Team. Die Stückentwicklungen funktionieren deswegen jedes Mal recht unterschiedlich. Am liebsten würde ich primär über Gespräche mit dem Team und in der Beschäftigung mit Materialien den Abend gemeinsam entwerfen. Das braucht Zeit. Deswegen habe ich mir diese für TREIBGUT DES ERINNERNS vorab genommen und bereits Texte formuliert – als Grundlage, als Vorschlag oder als einen bildlichen Moment auf der Bühne. Auch hier ist die Frage: Was bleibt? Für unser Thema haben wir damit ein Kaleidoskop an Motiven. Wenn ich als Regisseurin auf meine Texte blicke, denke ich zum Teil: Gar nicht so leicht zu inszenieren (lacht). Doch dann kommen die anderen Elemente dazu: die Bühne, das Kostüm, die Musik, Klänge und eben das Ensemble… Am Ende geht es um die Verbindung von Allem. Erinnerungen sind oft nicht klar greifbar, umso schöner, sich ihnen auf den unterschiedlichsten Wegen des Theaters zu nähern.

Marie, TREIBGUT DES ERINNERNS soll zu einer Spurensuche durch die Assoziationsräume unseres Gedächtnisses werden. Wir haben auch von einem „kollektiven Gedächtnis“ gesprochen. Wie findet man dafür eine szenografische Umsetzung?

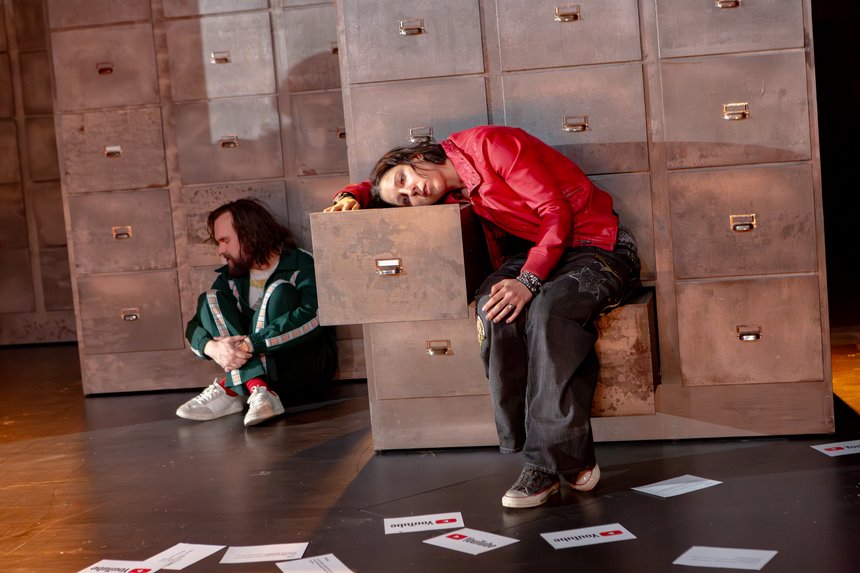

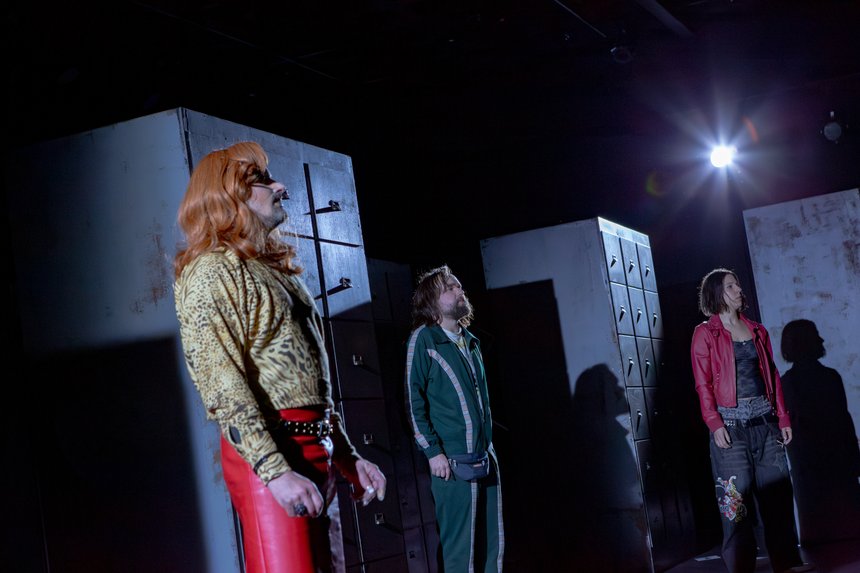

Als ein Ort der Konservierung von Erinnerungen und Geschichte, bietet sich ein Archiv an und das stand als Verortung des Bühnenbildes auch relativ schnell fest. Was mir vor allem daran gefallen hat, eine Archivwand auf die Bühne zu bringen, war der Gedanke der vielen Schubladen und die vielfältigen Assoziationen mit diesen: Zum einem verbinde ich damit das Bild von dieser einen Schublade, die wohl fast alle von uns daheim haben, die vollgestopft ist mit Dingen und bei der sich Verlegenheit breitmacht, wenn eine andere Person als man selbst, diese öffnet. Diese eine Schublade oder auch diese eine Box, wo alte Postkarten, Fotos, Schneekugeln, Magnete oder sonstige Mitbringsel von Urlaubsorten, Tagebücher, Poesiealben oder auch Liebesbriefe verweilen, die an ganz bestimmte Personen, Orte oder Lebensabschnitte aus dem eigenem Leben erinnern. Zum anderem assoziiere ich mit den Schubladen die Vorstellung, dass jede Person ein individuell-persönliches Archiv aus Erinnerungen in sich trägt. Viele dieser Schubladen bleiben jahrelang verschlossen, andere öffnen wir vielleicht an einem Feier- oder Jahrestag und lassen den Erinnerungen dann ihren freien Lauf, um sie danach wieder für eine Weile zu verschließen und wieder andere Schubladen öffnen sich wie von selbst, wenn wir bestimmte Dinge sehen, riechen, hören oder spüren. Ich mag den Gedanken, dass jeder Mensch ein kleines Archiv in sich trägt, das durch die Erinnerungen an Erlebtes und Erfahrenes unser Sein bildet. So ist diese Wand mit ihren Schubladen als Bühnenbild auch wie ein kollektiv-geteiltes Gehirn, dass wir an diesem Abend anschauen, wo Relikte von Erinnerungen aus Schubladen geholt werden, die ganz individuell scheinen, aber und im besten Fall an etwas selbst Erlebtes erinnern.

Azhar, wie klingt für dich Erinnerung?

Für mich wie eine Collage. Aus Fragmenten von Geräuschen, Musikstücken und Stimmen, die für jede Person mit den jeweiligen Ereignissen, Personen und Orten untrennbar verbunden sind. Da wir uns als Menschen ständig erneuern, Neues erleben, vergessen oder Dinge im Nachhinein anders zusammensetzen, verändert sich diese Collage ebenfalls kontinuierlich, um dem zu entsprechen. Eine unendliche Playlist.

Du hast erste Kompositionen schon auf Basis der Textfassung geschrieben und wirst auch bei den Proben dabei sein und Musik entwickeln. Wie funktioniert in diesem Prozess die Zusammenarbeit von Verena und dir? Und was erwartet uns musikalisch?

Als Sounddesigner/Komponist ist es mein Part, ihre Themen zu verstehen, gemeinsam die emotionalen Schwerpunkte und Stimmungen zu ermitteln und nicht zuletzt auch abzustimmen, wann weniger manchmal mehr ist. Konkret funktioniert die Zusammenarbeit mit Verena mittlerweile sehr auf Vertrauensbasis: Eine Beschreibung, eine Stimmung oder ein Spotify-Link reichen aus, damit der andere weiß, was vermittelt werden soll.

Auf der Basis des Regiebuches entstanden bereits erste Tonskizzen und das Spannende an den Proben wird, zumindest für mich, sein, wenn einerseits die Texte „lebendig” werden und andererseits einige meiner bereits gebildeten Eindrücke und Interpretationen des Buches entweder obsolet werden oder neu überdacht werden müssen.

Was uns erwartet: Ich beschrieb Erinnerung als Collage und dieses Prinzip bildet schließlich auch die Textgrundlage des Stücks und dementsprechend würde ich die Klangästhetik auch so beschreiben. Dankbar ist, dass die Heterogenität der Perspektiven, Beziehungen und Themen im Stück mir die Freiheit gibt, abseits von Musik auch mit Sprachaufnahmen und Fieldrecordings zu arbeiten bzw. mit allen Mitteln, die alle anderen Bereiche wie Licht, Bühnenbild, Kostüm und letztlich die Spielenden dabei unterstützen, dem Publikum etwas mitzugeben.

Melina, für dich bestand die Herausforderungen darin, Kostüme für Figuren zu entwerfen, die es in der Textfassung eigentlich noch gar nicht gibt,

und lange bevor wir überhaupt in einen Probenprozess mit dem Ensemble gestartet sind. Wie hast du dich dem Material angenähert und Kostümideen entwickelt?

Ich habe mich dabei sehr von Maries Bühnenbild inspirieren lassen. Ich mag es, wenn die Zuschauenden das Gefühl haben, dass die Ausstattung aus demselben Gedanken entstanden ist. Und dann habe ich einfach für mich fantasiert, welche Figuren ich mir in diesem Bühnenbild vorstellen könnte. Und mir die Frage gestellt, was mir bei einem vielleicht bedrückenden Thema wie Trauer Freude bringen würde zu sehen. Wo und wie würde ich anknüpfen können oder wollen? Dabei sind drei sehr eigene Gestalten entstanden.

Verena, du hast im Vorhinein in der Vorbereitung nicht nur mit dem Ensemble, sondern mit vielen verschiedenen Menschen zu den Themen Erinnerung und Trauer Interviews geführt. Einige Antworten finden sich im Stück wieder.

Was hat dich an den Interviews besonders interessiert und inwieweit haben die Antworten die Richtung beeinflusst, in die du mit dem Ensemble in den Proben gehen möchtest und was darf das Publikum von dem Abend inhaltlich erwarten?

Ich möchte mit Hilfe der Interviews – sei es mit Externen oder an der Produktion Beteiligten – eine kollektive Erinnerung schaffen. Eine Erinnerung, in der sich die Zuschauenden auch wiederfinden können. Ich liebe es, wie sich Knoten-Punkte herauskristallisieren, wie Antworten aufeinander zulaufen/ sich ähneln und im nächsten Moment einen ganz anderen Umgang mit Situationen finden. Wir erinnern uns selbst bis zu unserem Tod. Dabei vergessen wir Vieles und erinnern uns auch „falsch“. Danach bestimmen Andere unser „Image“ – so beschreibt es eine Interviewte, und dass sie Schwierigkeiten habe, die Verantwortung über ihre Erzählweise abzugeben. Der Abend selbst wird Leseangebote liefern und ich bin gespannt auf die Interpretationen. Von der eigenen ersten Erinnerung bis zu der letzten, die wir zu einer verstorbenen Person haben, und alles dazwischen sowie der Umgang mit dem Tod selbst werden Themen des Abends sein. Freude und Trauer liegen oft nah zusammen. Es geht um elementare Erlebnisse, die wir ganz unterschiedlich erleben können und dennoch teilen. Am Ende würde ich mir wünschen, dass der Abend wie eine gute Beerdigung ist: ein Fest des Lebens.

Das Gespräch führte Sarah Tzscheppan.