Der Weg eines Fragment gebliebenen Werks

© Sebastian Hoppe

© Sebastian Hoppe

Während seines Aufenthalts am oberösterreichischen Mattsee im Sommer 1921 wird Arnold Schönberg dort aufgefordert, seinen Taufschein vorzulegen – in der Gemeinde seien jüdische Feriengäste nicht erwünscht! Schönberg, der bereits 1898 zum evangelischen Glauben konvertiert war und so seine »Sommerfrische« ungehindert hätte fortsetzen können, reist verärgert ab. Es ist aber nicht nur Verärgerung, sondern tiefe Erschütterung, mit der sich der Komponist zurück auf den Weg nach Wien begibt. Der Vorfall geht als »Mattsee-Ereignis« in die Musikgeschichte ein und gilt als Auslöser für Schönbergs Rückbesinnung auf seine jüdische Identität. Jahre später, angestoßen durch den zunehmenden Antisemitismus, münden Schönbergs Überlegungen in Bezug auf die Stärkung des Judentums u. a. in Arbeiten wie DER BIBLISCHE WEG. Das zionistische Sprechdrama, entstanden 1926, gilt als seine erste umfassende Auseinandersetzung mit jüdischer Politik und dem jüdischen Glauben – hierfür gibt Schönberg seinen Vorsatz des »l’art pour l’art« auf.

© Sebastian Hoppe

© Sebastian Hoppe

Doch bereits seit 1923 beschäftigt sich Schönberg mit dem Mose-Stoff; das 2. Gebot als Grundthema ist z.B. schon 1925 in den Vier Stücke für gemischten Chor op. 27 in dem Stück DU SOLLST NICHT, DU MUSST angelegt. Zunächst als kleine Kantate mit dem Titel Moses am brennenden Dornbusch geplant, dann zum Oratorium erweitert, arbeitet Schönberg ab 1928 MOSES UND ARON zur Oper aus. Basierend auf dem 2. Buch Mose verfasst Schönberg das Libretto und komponiert den 1. und 2. Akt in den Jahren 1930 bis 1932. Nach seiner Emigration 1933 in die USA setzt sich Schönberg erst 1937 noch einmal mit der dodekaphonischen Oper auseinander, formuliert Texte für den 3. Akt, vollendet das Werk allerdings nicht. Ebenso wie DER BIBLISCHE WEG ist auch MOSES UND ARON eine umfassende Auseinandersetzung mit bzw. eine Reflexion über die Volkwerdung des Judentums und über die Grundidee des denk-, aber nicht vorstellbaren Gottes.

© Sebastian Hoppe

© Sebastian Hoppe

Warum Schönberg nach seiner Emigration seine Arbeit an MOSES UND ARON nicht fortgesetzt hat und das Werk unvollendet bleibt, wirft Fragen auf. Die Möglichkeit, dass Schönberg in Amerika nicht mehr die Inspiration fand, die zur Weiterarbeit notwendig war, steht neben der Option, dass er sein eigenes Werk für nicht aufführbar hielt. Oder steht das Fragmentarische für die werkimmanente Diskrepanz zwischen Wort und Geist?

Kurz vor Schönbergs Tod am 13. Juni 1951 führt Hermann Scherchen am 2. Juli in Darmstadt ein Stück – TANZ UM DAS GOLDENE KALB – aus der Fragment gebliebenen Oper MOSES UND ARON auf. Erst drei Jahre später, am 12. März 1954, findet in einer konzertanten Fassung die Uraufführung dieser monumentalen Choroper unter der Leitung von Hans Rosbaud mit dem NWDR in Hamburg statt; es vergehen nochmal drei Jahre bis schlussendlich – wiederrum unter der Leitung von Hans Rosbaud – am 6. Juni 1957 MOSES UND ARON szenisch am Stadttheater Zürich uraufgeführt wird. Erst 1959 ist das Werk auf einer deutschen Bühne zu erleben – am 4. Oktober leitet Hermann Scherchen die Aufführung an der Städtischen Oper Berlin. Mit dem Einverständnis, dass – für den Fall, dass die Komposition nicht vollendet werden kann – der 3. Akt auch nur gesprochen aufgeführt werden darf, ebnet Arnold Schönberg so den Weg zu vielfältigen Inszenierungsansätzen.

Text von Barbara Dallheimer.

Zur Inszenierung

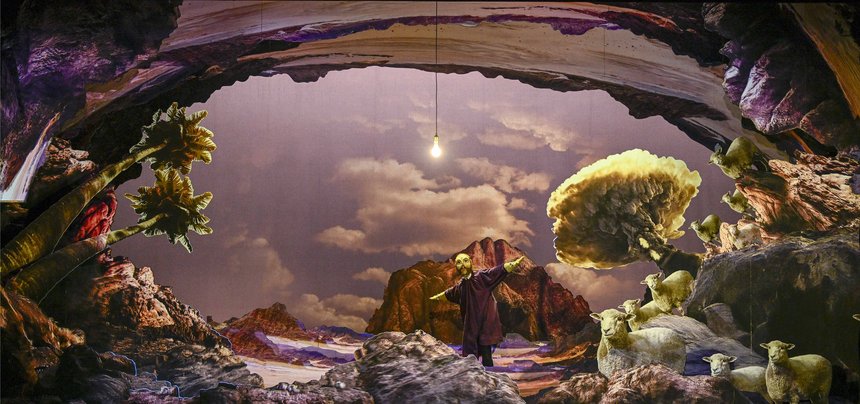

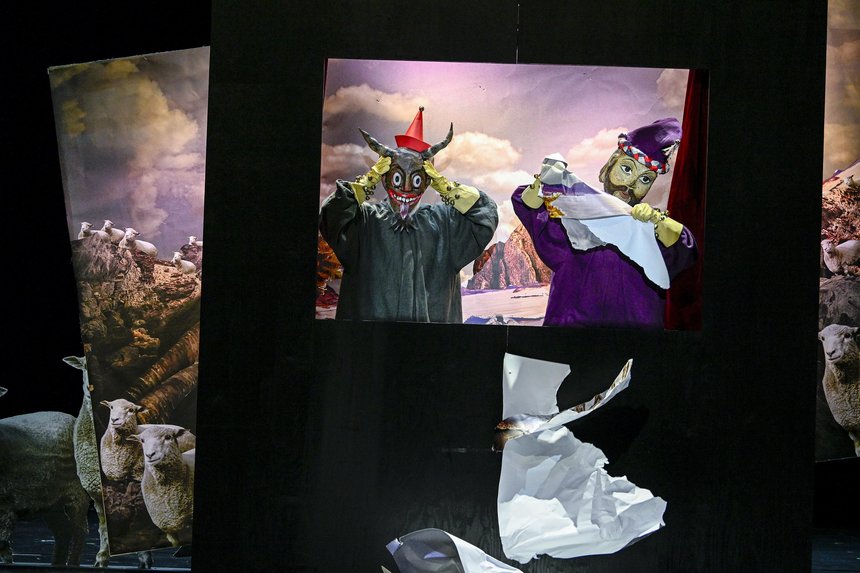

Das Team um den Regisseur Lorenzo Fioroni begegnet der Herausforderung, den Stoff in all seiner Undarstellbarkeit zu bebildern, mit großer Kreativität und setzt anfangs auf die zweidimensionale Bühnenmaschinerie einer Barockbühne, die sich allmählich durch die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hin zur performativen modernen Kunst entwickelt und selbst die filmischen Ausdrucksmittel in Gebrauch nimmt. Neben dem theologischen Aspekt, den das Libretto und der Stoff automatisch hergeben, interessiert sich das Regieteam für die Frage des Kunstschaffens und die Rolle der Kunstschaffenden:

Zum einen spielt man unwillkürlich mit dem Gedanken, Arnold Schönberg als Prophet der Neuen Musik zu bezeichnen, der die Kunde von der neuen Kunst an die Menschheit heranträgt, und diesen messianischen Aspekt seiner Musikwelt und seiner persönlichen Überzeugungen ans Licht zu bringen. Zum anderen wirft der Stoff die Frage auf, ob nicht alles – auch die Gesetzgebung und der Prozess der Gedankenvermittlung – eine künstlerische Tätigkeit ist, die einem eine immense kreative Anstrengung abverlangt. Gleichzeitig spielt in der Deutung des Stoffes der sozialhistorische Aspekt eine Rolle:

Wir kennen historische Fälle, wenn ein eifriger Idealist, der an der Macht und Richtigkeit seiner Ideen felsenfest überzeugt ist und keine Abweichung von dem Dogma zulässt, mehrere Herzen entflammt, die dann seine Ideen missverstehen oder sich durch fehlerhafte Auslegungen beeinflussen lassen. Wozu ist eine Überzeugung fähig? Wie werden Massen in Bewegung gesetzt? Welche Macht hat das gesprochene Wort und wie kann es mit der Macht der Bilder mithalten? Die philosophische, künstlerische, politische Dimension des Werkes finden ihren Ausdruck auf der Bühne und regen zum Austausch und Diskussionen an.

Text von Polina Sandler.