Wer hat Angst vor Werner Egk?

© Bettina Stöß

© Bettina Stöß

Die Aufführung der Oper COLUMBUS von Werner Egk setzt das unter dem Titel FOKUS’33 erfolgreich geführte Rechercheprojekt fort. Der Name Werner Egk ist seit den 1970er Jahren aus dem öffentlichen Leben und aus der Kulturlandschaft beinahe komplett verschwunden. Allerdings war Werner Egk – neben Richard Strauss und Carl Orff – eine der prominentesten und einflussreichsten Figuren der deutschen Musikszene in der NS-Zeit bis in die 1960er Jahre hinein. Seine Opern und Ballette gehörten zum Kernrepertoire deutscher Bühnen. Darüber, in welchem Ausmaß der Komponist und sein Werk diesen Erfolg dem Nazi-Regime zu verdanken hatte, wurde bis vor ein paar Jahrzehnten noch gestritten. Zu seinen Lebzeiten wurde jede offene gesellschaftliche Diskussion darüber von Egk selbst im Keim erstickt. Nach MOSES UND ARON oder LEONORE 40/45 wird nun im Rahmen dieses Forschungsprojekts die andere Seite des Systems untersucht: Die Künstler, die während des Krieges nicht ins Exil gingen, sondern in der NS-Zeit aktiv tätig waren.

Zur Entstehung der Oper

Im Alter von 30 Jahren machte sich Egk einen Namen als Komponist mehrerer Rundfunkwerke. Die 1930er Jahre waren die Blütezeit des Rundfunks, es wurde mit verschiedenen Formaten experimentiert, inklusive der Rundfunkopern:

Opern, die ohne sichtbares Bühnengeschehen funktionieren. 1931 erhielt Egk einen Auftrag vom Bayerischen Rundfunk, eine abendfüllende Rundfunkoper zu komponieren, worauf er zunächst ziemlich unentschlossen reagierte, bis er einen dafür geeigneten Stoff fand: Das Leben von Christoph Kolumbus.

© Bettina Stöß

© Bettina Stöß

Die Uraufführung der Oper von Darius Milhaud CHRISTOPHE COLOMB nach einem Libretto von Paul Claudel wurde 1930 in Berlin zu einem großen Ereignis – in der aufwendigen Inszenierung kamen sogar zum ersten Mal Filmprojektionen zum Einsatz. Egk zeigte sich zwar von dem Theaterabend sehr beeindruckt, war aber mit der christlich-mystischen Botschaft nicht einverstanden und entschied sich, die Geschichte dokumentarisch auszuarbeiten.

Zum Stoff

Für den Bericht über den »Aufstieg und Fall« des Kolumbus schien der Rundfunk genau das richtige Medium. Werner Egk verfasste sein eigenes Libretto, das das Ziel verfolgte, die historischen Ereignisse zu reflektieren. Er ließ sich vom überlieferten Bordbuch des Kolumbus inspirieren und baute einige Dokumente aus der Zeit in seinen Text ein, zum Beispiel den Brief des spanischen Königs an die amerikanischen Ureinwohner, in dem er sie zu seinen Untertanen erklärt. Die Handlung – die Geldsuche, die Zusage des spanischen Hofes für die Finanzierung der Reise, die »Indienreise« (Kolumbus erfuhr ja nie, dass er in Indien nicht angekommen war), die Begegnung mit den Ureinwohnern, die Ankunft der Goldgräber aus Spanien und im Endeffekt Kolumbus’ kläglicher Tod – werden in musikalischen Bildern erzählt, die durch Sprechdialoge verbunden sind.

© Bettina Stöß

© Bettina Stöß

Zur Aufführungsgeschichte

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die COLUMBUS-Übertragung zunächst auf Eis gelegt: Man war sich nicht sicher, ob diese Oper unter der neuen Regierung ideologisch vertretbar sei. Werner Egk gelang es, im Juli 1933 die Uraufführung durchzusetzen, wobei er skrupellos bei der Auswahl der Mittel und Argumente vorging. Die Kritik war sehr wohlwollend; gelobt wurde die Klarheit, Verständlichkeit, Spannung und Wirkung von Egks musikalischer Sprache. Im Jahr des 450. Jubiläums der ersten Kolumbus-Reise nach Amerika (1942) wurde die szenische Uraufführung des COLUMBUS an der Oper Frankfurt angesetzt.

© Bettina Stöß

© Bettina Stöß

© Bettina Stöß

© Bettina Stöß

Zu dem Zeitpunkt waren Egks erfolgreiche Opern DIE ZAUBERGEIGE und PEER GYNT (von Goebbels persönlich gelobt) bereits in ganz Deutschland über die Bühne gegangen. Seit den 1930er Jahren wurde Egk als der Neuerer und Wegweiser der »neuen deutschen Musik« gefeiert und international verkauft, deswegen drückte man bei den musikalischen Einflüssen von Strawinsky und Weill in seiner Musik ein Auge zu. Allein in den 1940er Jahren erlebte COLUMBUS zahlreiche Neuinszenierungen.

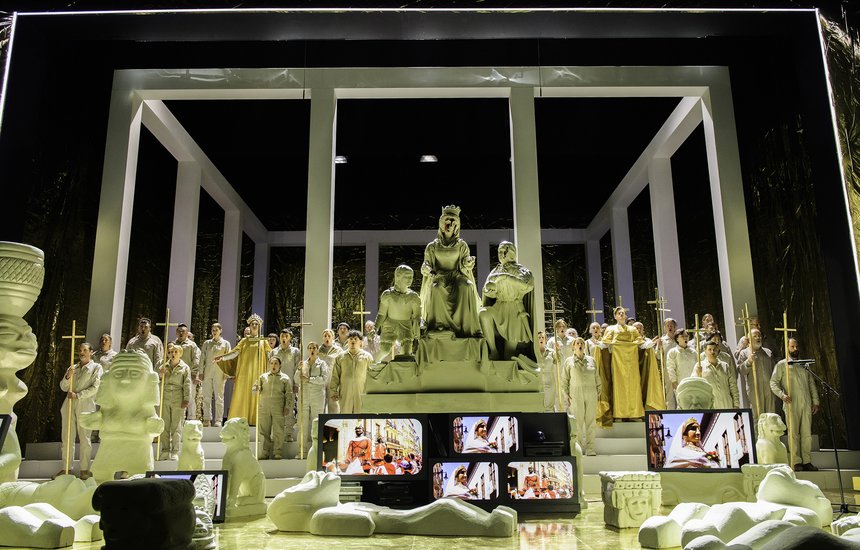

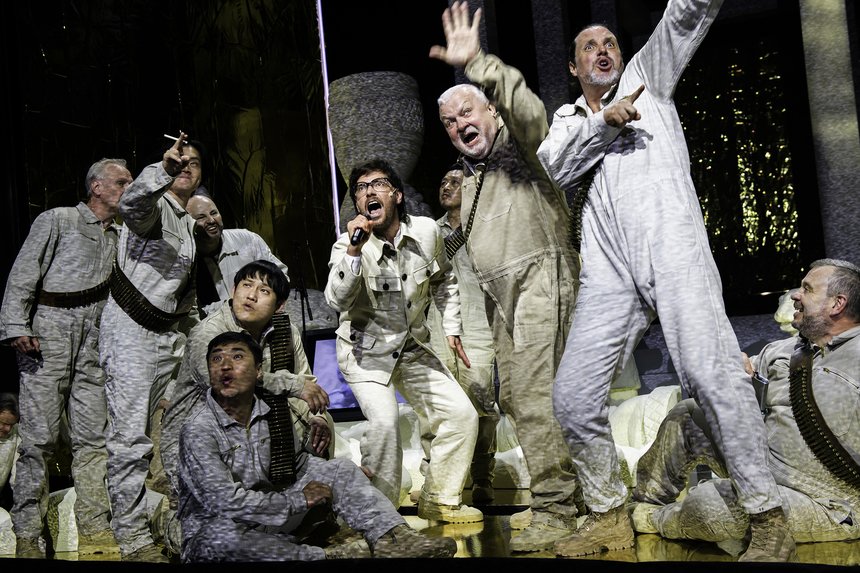

Zur Interpretation

In den Kritiken der 1940er Jahre wurde das Genie des Kolumbus in dieser Oper direkt mit Hitler verglichen, allerdings fragt man sich heute, wie diese Lesart überhaupt denkbar war: Heutzutage merken wir beim Lesen des Librettos einen starken Brecht’schen Einfluss und eine ziemlich moderne Kolonialismuskritik: Vor seinem Tod, am Ende der Oper, sieht Kolumbus ein, dass seine »Entdeckung« den Ureinwohnern nur Elend und Tod eingebrockt hat und dass die Geldgier der Herrschenden dafür einzig verantwortlich ist. Bei der Bonner Inszenierung lässt sich das Team um Regisseur Jakob Peters-Messer von den Brecht’schen Einflüssen im Text inspirieren. Die Sprecher, die die Handlung der Oper im Original kommentieren, werden zu den investigativen Journalisten oder zu Wissenschaftlern, die die aus der heutigen Perspektive unter die Lupe nehmen. Auf der Bühne befinden wir uns einmal im Museum voller von den Kolonialisten gestohlener Kunstwerke, ein andermal im amerikanischen Kapitol, das von Protestierenden bestürmt wird, oder im wissenschaftlichen Labor. Eine prachtvolle Ausstattung, starke Bilder, Orchester auf der Bühne, großes Diskussionspotential und illustrative, effektvolle Musik machen diese Produktion zu einem besonderen Erlebnis. Zu der Vorstellungsserie gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.